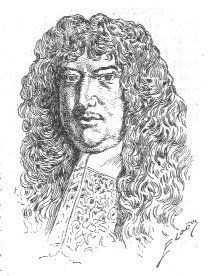

LOUVOIS

LOUVOIScliquez sur le logo pour revenir à la page d'accueil

Françoise de Bailleul, ayant épousé en mai 1582, Gilles de Souvré, marquis de Courtenvaux, chevalier des ordres du roi, maréchal de France, etc., mort en 1626, à l'age de 86 ans, lui apporta en dot la seigneurie du Renouard et la baronnie de Messey. De cette union naquirent :

gé

de 51 ans (1). Elle en eut :

gé

de 51 ans (1). Elle en eut :

1° - Michel-François Le Tellier, marquis de Courtenvaux, né le 15 mai 1663 ;

2° - Madeleine-Charlotte Le Tellier, née le 23 juin 1665, mariée le 23 novembre 1679 à François, duc de la Rochefoucaud ;

3° - Elisabeth-Anne Le Tellier, née en 1666, morte jeune ;

4° - Louis-Nicolas Le Tellier, marquis de Souvré ;

5° - Louis-François-Maric Le Tellier, marquis de Barbézieux, dont nous parlerons plus loin ;

6° - Camille Le Tellier de Louvois, né le 11 avril 1675, connu sous le nom d'abbé de Louvois, membre de l'Académie française, etc., mort le 5 novembre 1718 ;

7° - Marguerite Le Tellier, née le 14 juillet 1678 et mariée le 20 avril 1694, à Louis-Nicolas de Neufville, duc de Villeroi, capitaine des gardes du corps du roi, etc., morte le 23 avril 1711, âgée de 33 ans.

Louis-François-Marie Le Tellier de Louvois, marquis de Barbézieux (2), cinquième enfant de Michel Le Tellier et d'Anne de Souvré, naquit le 3 juin 1668, il fut chancelier de l'ordre du Saint-Esprit, secrétaire d'État et seigneur du Renouard et de Messey ; il mourut le 5 janvier 1701, dans sa 33° année, après avoir épousé :

A cause de sa femme, le duc de Bouillon fut seigneur du Renouard. Il mourut à Paris dans la nuit du 16 au 17 mai 1730, âgé de 63 ans, après s'être marié quatre fois :

1. Louvois fut ministre de la guerre de 1655 à 1691. « II donna à l'armée française l'organisation qu'elle a conservée jusqu'à l'Empire et accorda des grades aux services aussi bien qu'à la naissance. Plein de prévoyance et d'activité, il assura par ses sages mesures les succès des campagnes de Flandre en 1667 et de Franche-Comté en 1668. Mais d'un autre côté, on lui reproche des torts graves : i1 rompit par son arrogance les négociations entamées avec la Hollande en 1672, humilia le doge de Gênes (1685) et fit incendier deux fois le Palatinat (1689 et 1691). En outre, il eut une grande part à la révocation de l'édit de Nantes, déploya une sévérité excessive contre les Calvinistes (1686) et ordonna les dragonnades. Son orgueil et ta dureté finirent par révolter Louis XIV lui-même et il allait, dit-on, tomber en disgrâce, lorsqu'il mourut subitement en 1694. Louvois est un de ces hommes dont on est forcé d'admirer les talents ; mais dont on ne peut aimer la personne ».